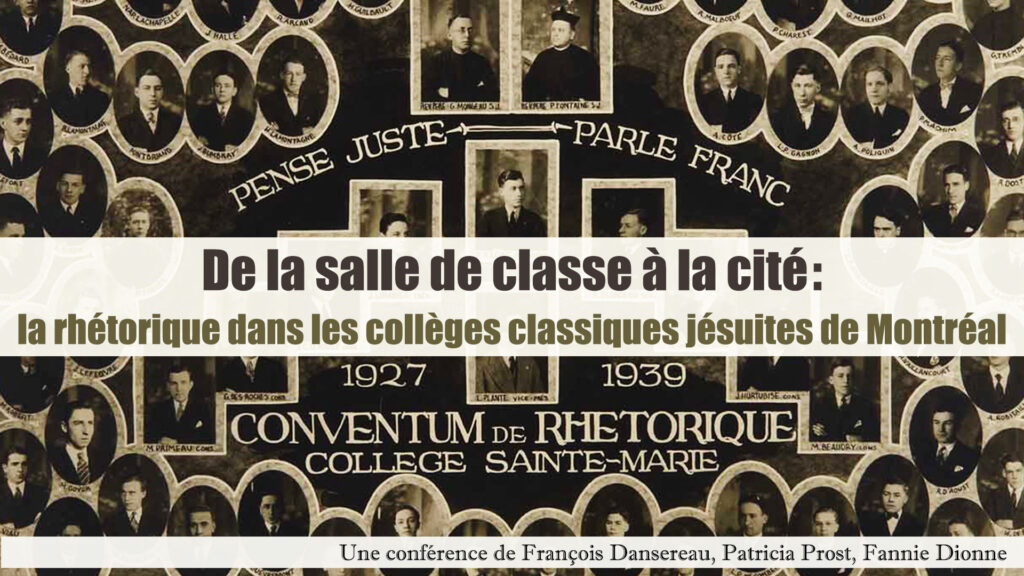

« De la salle de classe à la cité : la rhétorique dans les collèges classiques jésuites de Montréal », par François Dansereau, Patricia Prost, Fannie Dionne. Conférence sur l’éducation classique des jésuites.

Le retour des Jésuites au Canada en 1844 est intimement lié à leur expertise en éducation. Ainsi, dès 1848, le Collège Sainte-Marie ouvrit ses portes, suivi du Collège Jean-de-Brébeuf et du Collège Saint-Ignace. Des centaines de jeunes hommes (et tardivement quelques femmes), destinés à des carrières laïques ou ecclésiastiques, ont fréquenté ces collèges francophones et sont passés à travers l’année de rhétorique. Découvrez ou retrouvez dans cette conférence comment les étudiants ont été formés à l’éloquence en classe et dans des activités parascolaires non seulement pour réussir au collège, mais aussi pour avoir un impact dans la société. Cette conférence fait partie du Projet Rhetorica.

Une conférence présentée par la SHM.

François Dansereau est le directeur des Archives des jésuites au Canada en plus d’être chargé de cours àl’Université Laval et à l’École des sciences de l’information de l’Université McGill.

Détentrice d’une maîtrise en histoire et d’un certificat en gestion des documents et des archives, Patricia Prost occupe le poste d’archiviste aux Archives des jésuites au Canada depuis janvier 2023, où elle est responsable du traitement des fonds et collections d’archives et de la gestion de la plateforme numérique AtoM. Elle siège actuellement au conseil d’administration du Regroupement des archivistes religieux (RAR).

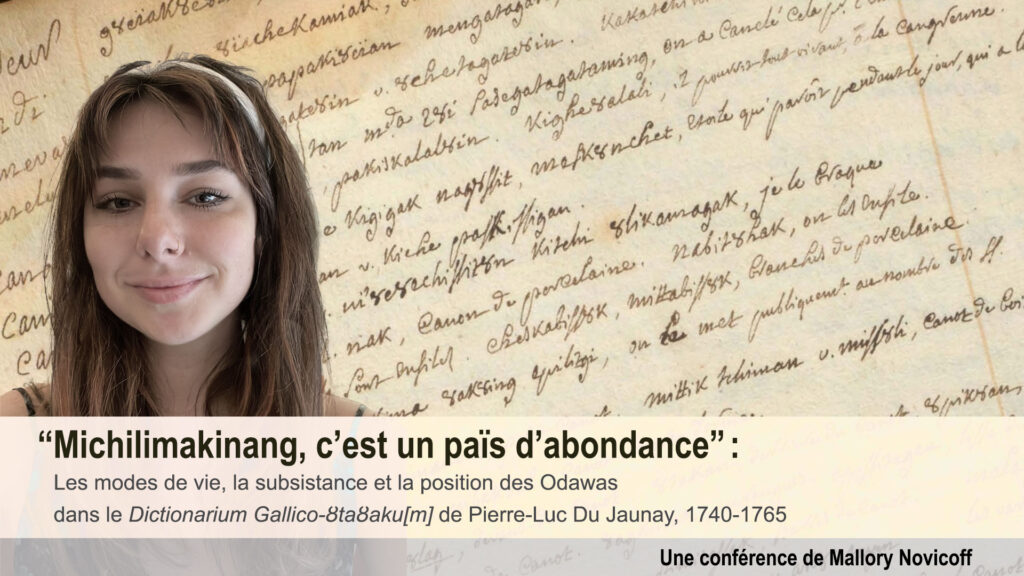

Fannie Dionne a obtenu son doctorat à l’Université McGill en 2021 et est maintenant historienne de projet pour les Jésuites du Canada. Elle se spécialise dans l’étude de manuscrits missionnaires en langues autochtones. Elle est également conseillère pour la Société historique de Montréal.

Pointe-à-Callière, Musée d’archéologie et d’histoire de Montréal

Samedi 13 avril 2024 à 14h (entrée gratuite pour les membres, 5$ pour les non-membres)

Fiche pratique

Salle Kondiaronk, mezzanine du pavillon principal (ancienne salle polyvalente)

350, place Royale

Vieux-Montréal (Québec) H2Y 3Y5